1. 「レントゲンって小さい子にも必要なの?」と思ったら

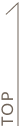

・目に見えないトラブルを“見つける”大切な役割

「レントゲンって大人が撮るものじゃないの?」「子供に使うのは少し怖い…」――そんなふうに感じていませんか?実は、小児歯科でのレントゲン撮影は、お子さまの成長に欠かせない検査のひとつです。特に乳歯が生えそろい、永久歯への生え変わりが始まる時期には、目に見えない“お口の中の変化”を確認することがとても重要になります。

レントゲンを使うことで、虫歯の深さや進行度、永久歯の位置や本数、あごの骨格の成長状態など、肉眼では確認できない多くの情報を把握することができます。こうした情報があることで、早期発見・早期対応が可能になり、将来的な矯正治療や抜歯のリスクを回避する手助けにもなるのです。

・子供の年齢に合わせた“優しい撮影”ができる

とはいえ、「放射線の影響が気になる」「怖がってじっとできないかも」という心配もあるでしょう。しかし、小児歯科では年齢や体格に合わせた小型のレントゲン装置を使用し、撮影も数秒で終了します。被ばく線量はごく微量で、撮影前には防護エプロンでしっかりガードしますので、身体への影響はほとんど心配ありません。

さらに、椅子に座ったまま、または立ったまま楽な姿勢で撮影できるよう工夫されており、怖がりなお子さまにはスタッフが優しく声をかけながらゆっくり進めるなど、“子供にやさしい撮影環境”が整えられています。保護者の方が付き添えるケースも多く、不安を抱かせずに撮影できるよう配慮されています。

・まずは不安を“聞いてくれる”歯科を選ぶことから

「レントゲンって必要なの?」「何歳から受けるの?」という疑問が浮かんだときは、まずは小児歯科に相談してみることをおすすめします。レントゲン撮影が本当に必要かどうかは、お子さまの歯の生え方や年齢、生活習慣などによって変わってくるため、一人ひとりに合わせた判断が求められます。

親御さんの不安に耳を傾け、レントゲンの目的や安全性、撮影方法まで丁寧に説明してくれる歯科医院なら、安心して検査を受けられます。「検査は少し心配だけど、相談だけでもしてみよう」――そんな一歩が、お子さまの健やかな成長と健康な歯を守る第一歩につながります。

小児歯科でのレントゲン撮影は、将来のトラブルを未然に防ぐための大切な検査です。不安を抱えたままにせず、まずは気軽に話を聞いてみることから始めてみませんか?

2. レントゲンが必要になるのはどんなとき?

・虫歯の深さや進行度を知るために

小児歯科でレントゲンが必要になる場面のひとつは、目に見える虫歯がある場合です。特に、歯と歯の間や奥歯など、視診だけでは判断が難しい箇所の虫歯は、レントゲンによって初めて「どこまで進行しているか」「神経に近いかどうか」などが正確にわかります。

虫歯治療において、削る量や治療の方法を的確に判断するためには、こうした画像診断がとても重要です。必要な箇所だけを最小限に治療するためにも、レントゲン撮影は“安心して治療を受けるための材料”になるのです。

・歯の生え変わりや過剰歯の確認

子供の歯は成長に応じて乳歯から永久歯へと生え変わっていきますが、その過程で「永久歯がなかなか生えてこない」「乳歯がいつまでも抜けない」などの心配が出てくることがあります。こうしたときにも、レントゲンが大きな助けになります。

例えば、レントゲンを撮ることで、永久歯が正しく存在しているか、生えてくる方向や角度に異常がないか、埋まっている歯(埋伏歯)や余分な歯(過剰歯)が隠れていないかなどが確認できます。これにより、抜歯や矯正の必要性を早期に判断でき、将来のトラブルを未然に防ぐことが可能になります。

・歯並びやあごの骨格を見るためにも

小児歯科では、レントゲンを使って歯並びやあごの成長状態を確認することもあります。歯並びの乱れは、見た目だけでなく噛み合わせや発音、将来の虫歯や歯周病のリスクにも影響します。

また、骨格の成長バランスに問題がある場合、早期に矯正治療をスタートすることで、抜歯をせずに治せる可能性も高まります。そのため、矯正を検討する時期には「セファログラム」という頭部全体を写すレントゲンを撮ることもあります。

「小児歯科 レントゲン 何歳から」と調べる方の多くが、実は「何に使うの?」「撮る意味ってあるの?」と感じているかもしれません。ですが、このようにさまざまな場面で、レントゲンは“正しい診断と判断”を支える大きな役割を果たしているのです。

撮影のタイミングや必要性はお子さまによって異なりますので、不安がある場合は小児歯科で気軽に相談してみてください。「今、本当に必要なのか」「どんな目的で撮るのか」をしっかり説明してもらうことで、納得して判断できるはずです。

3. 「何歳から撮れるの?」の目安とは

・基本は3歳前後からが目安

「小児歯科でレントゲンって、何歳から撮れるの?」という疑問は、保護者の方からよくいただく質問のひとつです。結論から言うと、一般的な目安としては“3歳前後から”レントゲン撮影が可能になります。これは、ある程度お話が理解できて、数秒間じっとしていられる年齢だからです。

もちろん、3歳になったら必ず撮らなければならないわけではありません。むしろ、必要性があるときだけ、最小限の回数で撮影するのが基本です。たとえば、「虫歯が深そうで状態を確認したい」「永久歯がちゃんとあるか調べたい」「歯並びに影響しそうな問題があるかも」といったときに、歯科医師の判断で撮影が行われます。

この時期の子供は成長段階に個人差が大きく、同じ年齢でも「落ち着いて撮影できる子」と「まだ怖がってしまう子」がいます。そのため、小児歯科では無理に撮影を強行するのではなく、お子さま一人ひとりの様子を見ながら、時期を見計らって対応していきます。

・無理に撮らなくてもいいケースもある

保護者の中には、「周りの子はもう撮ったって言ってるから、うちの子も撮ったほうがいいのかな…」と焦る方もいらっしゃいます。しかし、焦りは不要です。レントゲンはあくまでも“診断の補助”であり、“絶対に撮らなければいけないもの”ではありません。

特に、虫歯が少ない、歯並びも問題ない、永久歯の萌出も順調、というようなケースでは、レントゲンを撮らずに定期検診だけで様子を見ることもよくあります。実際、歯科医師が口腔内の状態を見て、「まだ撮らなくて大丈夫ですよ」と判断する場面も多いのです。

逆に言えば、「なぜ今このタイミングでレントゲンが必要なのか?」という理由をきちんと説明してくれる歯科医院であれば、信頼できる証拠とも言えるでしょう。必要に応じて、最小限・最短時間で、安全に配慮して行われるのが小児歯科でのレントゲン撮影です。

・“子どもの状態に応じて”が大切

実は、「小児歯科 レントゲン 何歳から」と調べている保護者の多くは、“年齢”だけを基準に判断しがちです。しかし、レントゲンを撮るかどうかは、年齢よりも「目的」「必要性」「本人の協力度」が判断基準になります。

たとえば2歳児でも、虫歯が急速に進行している場合には、治療計画のためにどうしても撮影が必要になることがあります。逆に、4〜5歳でも撮影に強く抵抗する子や、口の中の状態に緊急性がない場合は、無理に撮らず、様子を見ることもあります。

撮影方法も個別に調整されます。立ってじっとできないお子さまには座ったままで撮れる機器を使ったり、保護者と一緒に入室して安心してもらったりと、柔軟に対応できるのが小児歯科の特徴です。

ですから、「何歳になったら撮る」という一律の正解はなく、「この子にとって今、本当に必要か?」を丁寧に判断することが何より大切なのです。

まずは歯科医院で状態を診てもらい、必要があればその理由やリスク、撮影方法を説明してもらいましょう。逆に「まだ早いですね」と言われる場合でも、それは歯科医師の的確な判断に基づく安心のサインです。

小さな不安や疑問も、遠慮せずに相談してみてください。お子さまの成長に合わせた適切なタイミングで、負担の少ないレントゲン撮影をご提案いたします。

4. 小児歯科で使われる主なレントゲンの種類

・パノラマ撮影:お口全体の状態を一目で把握

パノラマレントゲンは、お子さまの「お口全体」を一枚の画像で確認できるレントゲンです。乳歯・永久歯・あごの骨の状態を広範囲に映し出せるため、成長段階にある子供の歯の健康を把握するのに非常に役立ちます。たとえば、「永久歯が生えてこない」「歯の本数が多い・少ない気がする」といったケースでは、パノラマ撮影が大きな判断材料になります。

また、歯並びの問題や、あごの成長バランスを見るうえでも基本となる検査です。椅子に座ったまま短時間で撮影できるため、3歳前後から対応可能ですが、お子さまがじっとしていられるかどうかも判断材料の一つになります。

・デンタル撮影:虫歯の深さや根の状態を見るために

「部分的な撮影」を行うのがデンタルレントゲンです。1本または数本の歯を詳しく調べるのに使われ、特に虫歯の深さを把握したり、神経との距離を確認したり、歯の根や骨に異常がないかを判断したいときに活躍します。目に見えない場所の虫歯や、見た目は問題なさそうなのに「痛みが続いている」といったケースでは、レントゲンによる内部確認が非常に重要です。

また、なかなか抜けない乳歯や、下から生えてきていない永久歯の位置を確認したいときにも役立ちます。デンタル撮影は、放射線量がごく微量でありながら、的確な診断ができるため、小児歯科では特に頻度の高い検査のひとつです。

・セファログラム:矯正診断のための特別なレントゲン

矯正治療を考えているお子さまの場合に使われるのが「セファログラム」と呼ばれる頭部X線規格写真です。これは、上下のあごの位置関係、骨格のズレ、歯の傾きなどを正確に測定するための特別なレントゲンで、特に出っ歯・受け口・開咬などの骨格性の不正咬合を診断する際に重要な役割を果たします。

5歳〜7歳頃の「Ⅰ期矯正(成長を利用した矯正)」を検討するタイミングで撮影されることが多く、骨格の成長予測に基づいた精度の高い治療計画に欠かせません。もちろん、撮影時の被ばく量は最小限に抑えられており、安全に配慮されています。

「小児歯科 レントゲン 何歳から」という疑問をお持ちの方にこそ知っていただきたいのは、レントゲンにはさまざまな種類があり、それぞれ“目的が異なる”という点です。お子さまにとって本当に必要な検査だけを、必要なタイミングで、最小限の負担で実施する――それが小児歯科の基本姿勢です。

どのレントゲンを、なぜ使うのか。そうした説明をきちんと受けたうえで判断できる環境なら、安心してお任せできるはずです。わからないことや不安な点があれば、遠慮せずに小児歯科へご相談ください。

5. 放射線の影響は大丈夫?心配な保護者へ

・「被ばくが怖い」という不安はもっともです

「子供にレントゲンを撮っても本当に大丈夫?」――この疑問は、すべての保護者が一度は抱く自然な心配です。特に小さいお子さまの場合、「身体が小さいから影響が大きいのでは」「何歳からなら安全なの?」と、不安は尽きません。

ですがご安心ください。現代の小児歯科で使用されているレントゲン機器は、放射線量を限りなく低く抑えた設計になっており、撮影時のリスクは極めて少なくなっています。実際、一般的なデジタルレントゲン1枚あたりの被ばく量は、自然界から日常的に浴びている放射線の数百分の一以下とされており、健康への影響はほとんどないレベルです。

たとえばパノラマ撮影でも、空港のX線手荷物検査を数回通過する程度の放射線量といわれています。過剰に恐れる必要はありませんが、「最小限であること」「不要な撮影は避けること」が小児歯科の基本です。

・小児歯科では“守る対策”が徹底されています

被ばく量を減らす工夫は、装置だけではありません。小児歯科では撮影時に必ず「防護エプロン(鉛入り)」を着用してもらいます。これは胸部や腹部、甲状腺といった放射線に敏感な臓器をしっかりガードするためのもので、子供用のサイズに合わせたものが用意されています。

また、撮影ポジションも的確に調整され、必要な部位以外に放射線が届かないように照射範囲を限定します。さらに、撮影回数も“必要最小限”を徹底しており、同じ部位を何度も撮ることは基本的にありません。

それでも心配がある場合は、撮影の前に「放射線量はどれくらい?」「身体への影響はないの?」といったことを歯科医に尋ねてみてください。信頼できる小児歯科であれば、丁寧に数値や比較例を示しながら説明してくれるはずです。

・安心して撮影するために大切なのは“理解と納得”

「小児歯科 レントゲン 何歳から」と検索されている保護者の多くは、「できれば避けたいけど、必要ならきちんと理解してから判断したい」という想いをお持ちだと思います。そのお気持ちはとても大切です。

大事なのは、“むやみに怖がる”のではなく、“正しく理解して納得した上で”撮影を受けることです。撮影が必要な理由、リスクと安全対策、代替方法の有無――こうした情報を丁寧に説明してくれる歯科医院を選ぶことで、不安を取り除いたうえで前向きな判断ができます。

実際、多くの親御さんが「もっと早く聞いておけば安心だった」と感じられるように、小児歯科では“対話”を大切にしています。気になることは遠慮なく聞いてみてください。私たちは、お子さまの健康と成長を第一に考えた提案をしています。

レントゲン撮影は、将来の大きな病気や歯並びのトラブルを未然に防ぐ“予防の一環”です。必要なタイミングで、最小限の負担で、安全に行う――この考え方が、小児歯科での基本姿勢です。

6. レントゲンが「怖い」「泣く」子への対応

・まずは“無理に撮らない”ことが基本方針

小さなお子さまの中には、「レントゲンが怖い」「知らない機械が不安」「椅子に座るのも泣いてしまう」という反応を示すことがあります。ですが、小児歯科ではこうした反応は決して珍しいことではありません。むしろ、成長の過程として自然なものと捉えたうえで、柔軟に対応しています。

基本的に、泣いている状態や怖がって動けない状態で、無理にレントゲン撮影をすることはありません。たとえ年齢が3歳を過ぎていても、「撮影できるかどうか」はその子の精神的な準備や環境への慣れ具合によって異なります。

どうしても難しいと判断された場合は、数ヶ月後に再チャレンジする、まずは診察やクリーニングだけで慣れてもらうなど、段階を踏んだ対応が取られます。無理なく、恐怖心を植え付けないことが、長期的な意味でも非常に大切です。

・“遊び”や“声かけ”で緊張をほぐす工夫がたくさん

小児歯科では、お子さまがレントゲンに対して怖がらないように、さまざまな工夫がされています。たとえば、撮影機器を“カメラ”や“宇宙の探査機”に例えて説明したり、機械の音を事前に聞かせて慣らしたり、ぬいぐるみと一緒に練習するなど、「遊び」の要素を取り入れながら、不安をやわらげるアプローチが行われます。

また、歯科医師やスタッフが子供の目線に立ち、優しく声をかけたり、成功体験を積ませるように導いたりと、“心理的なサポート”も大切にされています。親御さんがそばにいて手を握ってあげたり、「できたね!」とほめてあげることで、子供は思いのほか頑張れるものです。

一度失敗しても、「今日はここまででOK」と肯定的に終わらせることで、次回につながる前向きな印象を残すこともできます。

・「できる日が来る」ことを信じてあげましょう

「うちの子はレントゲンなんてとても無理…」と感じる親御さんもいらっしゃるかもしれません。でも、心配はいりません。どんなお子さまでも、時間と経験によって少しずつ成長し、やがて落ち着いて撮影できる日が必ずやってきます。

実際に、小児歯科に継続的に通っている中で、初めは診察すら泣いてできなかった子が、半年後には一人でレントゲン撮影を終えるまでに成長したという事例も少なくありません。そのためにも、信頼できる歯科医院と一緒に“子供のペースで”進めていくことが大切です。

「小児歯科 レントゲン 何歳から」と検索される方の多くは、年齢だけで判断しがちですが、実際には“心の準備”が整っているかどうかが最も大切なポイントです。年齢よりも、お子さまの様子に寄り添った判断が何よりも尊重されるべきです。

無理なく、やさしく、少しずつ――。それが小児歯科におけるレントゲン撮影の基本姿勢です。

7. 乳歯期のレントゲンで見えてくる将来のリスク

・永久歯の“位置”や“数”の異常を早期に発見

乳歯はやがて抜けてしまう一時的な歯――そう考える方も多いですが、実はその乳歯期こそ、将来の歯並びや噛み合わせに大きく関わる重要な時期です。そして、その将来のリスクを“見える化”するために役立つのが、小児歯科でのレントゲン撮影です。

特に「永久歯が正常に存在しているかどうか」「まっすぐ生えてこられるスペースがあるか」「余分な歯(過剰歯)や少ない歯(先天欠如歯)がないか」などは、視診では判断できない情報です。レントゲンを撮ることで、こうした異常を早期に発見できれば、抜歯や矯正を避けられる可能性も高くなります。

たとえば6歳ごろに撮ったパノラマレントゲンで、前歯の裏側に余分な歯が見つかることもあります。この“過剰歯”が原因で、永久歯が正しい位置に生えてこられず、前歯がねじれたり、空間が不足したりするケースは少なくありません。

・骨の中に潜む“隠れた虫歯”や炎症も確認できる

乳歯の虫歯が進行すると、表面からは分かりづらい場所で根の先に炎症を起こすことがあります。この状態が長く続くと、下に控えている永久歯の形成に悪影響を及ぼすリスクもあるため、見た目に異常がなくてもレントゲンで確認することが大切です。

また、歯と歯の間の虫歯や、詰め物の下で再発している虫歯などは、口の中を見ただけでは気づけないこともあります。特に、すでに一度虫歯になったことがあるお子さまは、「レントゲンで確認しておいてよかった」というケースが多く報告されています。

「小児歯科 レントゲン 何歳から」と気にされる方の多くは、「まだそんなに悪くなっていないから大丈夫」と感じているかもしれません。しかし、症状が出てからでは遅いこともあるのが、乳歯期の口腔トラブルの特徴です。

・矯正治療の“タイミング”を逃さないために

永久歯の生え変わりが順調に進んでいないと、上下のあごのバランスが崩れたり、噛み合わせにズレが生じたりすることがあります。そうした場合、矯正治療を視野に入れる必要が出てきますが、適切なタイミングを逃すと、治療が長期化したり、抜歯が必要になったりすることも。

レントゲンによって、永久歯の生える位置やタイミング、あごの成長方向などを早期に把握できれば、「この時期に矯正を始めると効果的」というベストなスタート時期を見極めることが可能になります。たとえば、前歯がねじれて生えてくる傾向や、奥歯が内側に傾いているなど、骨格性の問題も早期に発見できるのです。

将来的な矯正を避けたい、またはできるだけ簡単に済ませたいという方こそ、乳歯期の段階で“未来のトラブルの種”を見つけておくことが大切です。その判断材料として、小児歯科でのレントゲンは非常に有効な手段となります。

お子さまの未来の笑顔を守るためにも、「まだ小さいから大丈夫」とは思わずに、一度専門の診察を受けてみてください。たった数秒の撮影が、10年後の安心につながることもあるのです。

8. 「見た目に問題がない=安心」ではない理由

・“症状がない”=“問題がない”とは限らない

お子さまのお口を見て「痛がっていないし、見た目もきれいだから大丈夫」と思っていませんか?実は、虫歯や歯の生え変わりのトラブル、あごの発育異常など、見た目では分からない問題が潜んでいることは少なくありません。

特に子供の場合、歯の神経が大人よりも敏感でなく、虫歯が進行していても痛みを感じにくいことがあります。また、乳歯の奥で永久歯が正しい方向に生えていない、歯の本数が足りない、逆に多いといった異常も、外から見ただけでは判断できません。

こうした「見えないトラブル」は、成長とともに表面化してからでは対応が難しくなることもあり、気づいたときには矯正や抜歯が必要になるケースもあります。だからこそ、小児歯科では目視だけでなく、レントゲンを用いた診断が重要になるのです。

・レントゲンだからこそ見える“隠れたリスク”

小児歯科でレントゲンを撮る最大のメリットは、見た目では分からない異常を“見える化”できることです。たとえば、乳歯の根の先に炎症がある、歯と歯の間に虫歯ができている、永久歯の萌出方向がずれている――これらはすべて、レントゲンがなければ早期発見が困難です。

また、「永久歯が生えてこない」という相談で実際に撮影してみたところ、歯が骨の中に埋まったままだったり、逆方向を向いていたりするケースもあります。これらは目に見える異常がないため、保護者も気づかず放置されがちです。

「小児歯科 レントゲン 何歳から」と検索している保護者の多くが、「見た感じ問題ないから、まだ撮らなくていい」と感じているかもしれません。しかし、見えないからこそ、正確な診断手段としてのレントゲンが意味を持つのです。

・“今の状態”を記録する意味もある

さらに、レントゲン撮影は“記録”としての価値もあります。たとえば、今現在は問題がなかったとしても、半年後や1年後に変化があった際に、「前回の画像と比較してどう変わったか」を判断することで、より早く適切な対応が可能になります。

とくに成長期の子供の口腔内は日々変化しており、そのスピードは大人以上です。1回のレントゲンが、将来のトラブルを防ぐための貴重な情報源となることも少なくありません。

「症状が出てから」ではなく、「症状が出る前」にこそレントゲンが意味を持ちます。だからこそ、小児歯科では必要に応じて最小限のタイミングで撮影を行い、“見えない未来のトラブル”を未然に防ごうとしているのです。

お子さまの歯がきれいに見えていても、安心する前に一度プロの目での診断を受けてみてください。「何歳から撮るべきか」「本当に必要か」は、状態によって変わります。まずは、信頼できる小児歯科で、丁寧に診てもらうことから始めてみましょう。

9. 定期的なレントゲンは必要?その考え方

・“毎回撮る必要はない”が基本方針

「定期健診のたびにレントゲンを撮るの?」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。結論から言えば、小児歯科では“すべての健診で必ず撮る”ということはありません。むしろ、放射線への配慮から「本当に必要なときだけ撮影する」という考え方が主流です。

たとえば、虫歯の進行状況を詳しく見たいときや、永久歯の生え変わりに関する疑問があるとき、矯正治療の時期を見極めたいときなど、明確な目的がある場合にのみ撮影されます。子供の成長スピードや口腔内の変化に合わせて、歯科医師が撮影のタイミングを見極めているのです。

「小児歯科 レントゲン 何歳から」といった疑問に対しても、「年齢ありき」ではなく「状態に応じた判断」が優先されます。つまり、同じ年齢でも歯の状態やリスクの高さによって撮影の必要性は大きく変わってくるということです。

・成長の“節目”ごとに見直すのが理想的

子供の口の中は日々成長・変化しています。そのため、小児歯科では“年に一度”のような固定スケジュールでレントゲンを撮るのではなく、歯や骨の発育の節目に合わせてタイミングを見直すスタイルが一般的です。

たとえば、6歳頃の第一大臼歯の萌出前後、7〜8歳の前歯の生え変わり、9〜10歳の犬歯の位置確認、あるいはあごの発育が活発になる小学校高学年など、それぞれの時期に応じて「今、確認しておいたほうがいいこと」があります。

このように、必要なときに必要な情報を得るためにレントゲンを活用することで、過剰な撮影を避けながらも的確な診断が可能となります。撮影間隔や回数は、お子さまの個別のリスク評価や治療歴によっても調整されるため、一概には決められません。

・親子で“納得したうえで”進めていくことが大切

どんなに安全性が確保されていても、「レントゲンは少し心配…」「本当に撮らなきゃいけないの?」という不安は、保護者の方の本音だと思います。そのようなときは、ぜひ小児歯科の担当医に正直な気持ちを伝えてください。

信頼できる歯科医院であれば、レントゲンの目的や必要性、放射線量、代替手段の有無などを丁寧に説明してくれるはずです。無理に勧めることはなく、納得できるまで会話を重ねたうえで判断を一緒にしてくれます。

特に小児歯科では、“親子で安心して治療に向き合える環境づくり”が重視されています。不安を取り除くことも、子供の治療を成功させるうえで欠かせないステップです。

レントゲンは「定期的に必ず撮るもの」ではなく、「必要なときに、必要な情報を得るための手段」です。年齢ではなく状態を見て、親子で納得しながら活用していくことが、子供の歯と身体の健康を守る上で最も大切な考え方なのです。

10. 不安なときは“撮影前の相談”から始めてみよう

・まずは「相談だけでもOK」のスタンスで

「子供にレントゲンを撮らせたいけれど不安がある」「撮る必要があるのかも分からない」――そんなとき、無理に結論を出す必要はありません。まずは小児歯科に“相談だけ”しに行くというスタンスで一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

信頼できる小児歯科であれば、保護者の方の疑問や不安をしっかりと受け止め、レントゲンの目的や必要性、安全性について丁寧に説明してくれます。「必ず撮る」のではなく、「今の状態を見て、必要かどうか一緒に考える」――そのような姿勢の歯科医院であれば、無理のない方法で判断することができます。

特に「小児歯科 レントゲン 何歳から」とインターネットで検索されている方にとっては、まず“知る”ことが安心への第一歩です。初回はレントゲンを撮らずに診察だけという選択肢ももちろんあります。

・話を聞くだけでも気持ちが軽くなることも

保護者の不安は、情報不足から生まれることがほとんどです。「被ばくは大丈夫?」「子供が怖がらない?」「撮影中に動いたらどうなるの?」など、事前に説明を受けることで、想像していたよりもずっと安全で、負担も少ないことに気づけるかもしれません。

また、小児歯科ではレントゲン撮影についてだけでなく、お子さまの成長や歯並び、生活習慣についても総合的にアドバイスしてくれます。たとえ今回は撮影を見送ったとしても、将来的に必要になったときのために「今どんな状態か」を知っておくだけでも大きな意味があります。

気軽に話を聞いてもらえる場所があるということ自体が、保護者にとっての大きな安心材料となるはずです。

・子供の成長を見守る“パートナー”としての歯科選びを

小児歯科との関係は、一度きりの通院ではなく、子供の成長とともに長く続いていくものです。だからこそ、「ここなら何でも聞ける」「話せばちゃんと分かってもらえる」と感じられる歯科医院との出会いがとても大切です。

レントゲンに限らず、定期検診や矯正、虫歯予防など、将来にわたってサポートしてくれる存在として、信頼関係のある医院を見つけることは、お子さまの健康にとって大きなプラスとなります。

不安や疑問をひとりで抱えず、「ちょっと聞いてみようかな」という気持ちで、ぜひ小児歯科を訪れてみてください。レントゲン撮影をする・しないにかかわらず、その一歩が、お子さまの健やかな未来を守る大切な第一歩になるはずです。

監修:松本デンタルオフィスforキッズ

所在地:東京都東大和市向原4丁目1−2

電話:042-569-8127

*監修者

医療法人社団桜風会 松本デンタルオフィスforキッズ

ドクター 松本圭史

*経歴

2005年 日本大学歯学部卒業。2005年 日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 入局。

2006年 日本大学歯学部大学院 入学。2010年 同上 卒業。

2010年 日本大学歯学部歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 助教

2013年 日本大学歯学部歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 専修医

2016年 医療法人社団桜風会 松本デンタルオフィス 新規開院

2025年 医療法人社団桜風会松本デンタルオフィスforキッズ 開院予定

*所属学会

・日本補綴歯科学会

・日本口腔インプラント学会

・日本歯科審美学会

・日本顎咬合学会

*スタディグループ

・5-D Japan

・Esthetic Explores

詳しいプロフィールはこちらより